働き方改革が進む中で,企業に求められる労働時間制度の柔軟性はますます高まっています。特に「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「勤務間インターバル制度」は,業務効率と労働者の健康管理を両立させる重要な制度として注目されています。

本コラムでは,これらの基礎知識から導入・運用のポイント,そして就業規則にどのように明文化すべきかまで,社労士の視点でわかりやすく徹底解説します!

まずはお気軽に無料相談・

お問い合わせください!

1.変形労働時間制とは?

労働基準法では,原則として1日8時間・1週40時間を超える労働に対しては割増賃金の支払いが義務づけられています。しかし「変形労働時間制」は,一定期間(たとえば1ヶ月や1年)における総労働時間を基準とし,その範囲内で1日・1週間の労働時間に柔軟性を持たせることができる制度です。

この制度を導入することで,繁忙期に労働時間を長くし,閑散期には短くするなど,業務の波に合わせた効率的な人員配置が可能になります。労働生産性の向上や人件費の抑制,労働者のワークライフバランスの改善にもつながる一方で,運用には注意が必要です。

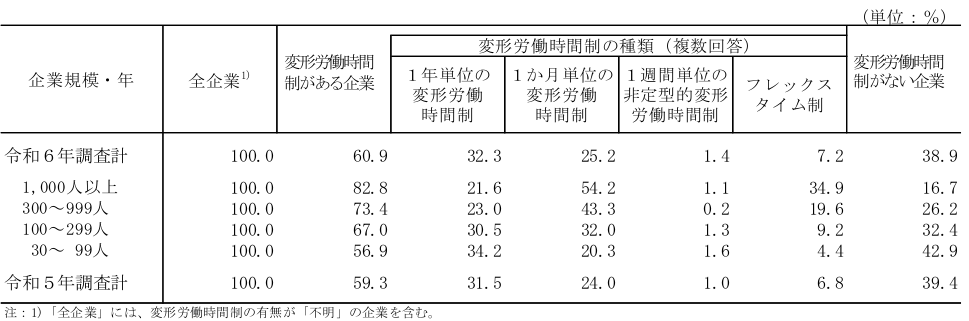

【変形労働時間制の有無,種類別企業割合】

1-1.変形労働時間制の種類

変形労働時間制には,対象期間や適用条件によって以下の3つのタイプがあります。それぞれの制度の特徴と要件を確認し,自社に合った制度を選びましょう。

1ヶ月単位の変形労働時間制

- 対象期間:1ヶ月以内

- 労働時間の上限:週平均40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えない範囲で,1日の労働時間を柔軟に設定可能

- 就業規則または労使協定の締結が必要

- 就業規則または労使協定の労働基準監督署への届出が必要

月ごとの法定労働時間(例)

- 28日:160時間

- 30日:171.4時間

- 31日:177.1時間

1年単位の変形労働時間制

- 対象期間:1ヶ月超~1年以内

- 労働時間の上限:週平均40時間以内に収まる範囲で設定可能

- 1日の上限:10時間,1週間の上限:52時間

- 対象期間が3ヶ月を超える場合,労働日数の上限280日

- 就業規則及び労使協定の締結が必要

- 就業規則及び労使協定の労働基準監督署への届出が必要

期間ごとの法定労働時間(例)

- 1年間:2085.7時間

- 6ヶ月:1045.7時間

- 3ヶ月:525.7時間

1週間単位の変形労働時間制

- 対象期間:1週間

- 労働時間の上限:1日最大10時間,週合計40時間以内で設定可能

- 書面により各日の労働時間をあらかじめ通知する必要あり

- 小売業・飲食業・旅館業など,常時30人未満の事業所でのみ適用可

- 労使協定の締結と監督署への届出が必要

1-2.変形労働時間制のメリットとデメリット

自社に導入するにあたり,変形労働時間制のメリット・デメリットの両面を確認していきましょう。

変形労働時間制のメリット

効率的な人員配置

業務量に合わせて労働時間を調整できるため,無駄な人件費を抑えつつ最適な労働力を確保できます。

柔軟な働き方を実現

業種特性に応じて柔軟なシフト設定が可能となり,労働者のライフスタイルに合わせた働き方を実現できます。

デメリット

制度設計や手続きが複雑

就業規則の変更,労使協定の締結,監督署への届出など,制度の設計や手続きが煩雑になります。

労働者の不満につながることも

繁忙期に長時間労働が続くと,ワークライフバランスを崩し,離職リスクを高める可能性があります。

労務管理が難しくなる

適正に労働時間を管理しないと,未払い残業や法令違反につながる恐れがあります。

2.フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは,労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる制度です。これにより,仕事と私生活のバランスを取りながら柔軟に働くことが可能となり,多様なライフスタイルや家庭環境に対応しやすくなります。

企業側としても,生産性の向上や人材の定着率改善などの効果が期待される制度ですが,導入・運用にはいくつかの注意点も存在します。

2-1.フレックスタイム制の導入方法

フレックスタイム制を導入するには,以下の事項を就業規則と労使協定で明確に定める必要があります。

対象期間(清算期間)

最長3ヶ月以内の期間を設定します。この期間内の労働時間を平均して労働時間を管理します。

総労働時間の設定

法定労働時間(1週40時間)の枠内で,清算期間中の総労働時間を決定します。

計算式:40時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7

コアタイム

必ず勤務すべき時間帯。チーム連携や顧客対応のために設けることが多いです。

(例:10:00~15:00 など)

フレキシブルタイム

始業・終業時刻を自由に選択できる時間帯。自由度が高まります。

完全フレックスの場合

コアタイム・フレキシブルタイムを設けない形も認められています。

休憩時間

労働者が取得時間帯を決める場合,就業規則にその旨と休憩時間の長さを明記する必要があります。

標準労働時間

年休を取得した際などに用いる基準時間。労働者が勤務したとみなす基準となります。

※その他にも,「始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨」を就業規則に必ず記載しておく必要があります。

2-2.フレックスタイム制のメリットとデメリット

フレックスタイム制は,企業と労働者双方にメリットをもたらしますが,同時にデメリットも存在します。制度を導入する際には,これらの点を考慮し,自社の状況に合わせた運用方法を検討しましょう。

メリット

ワークライフバランスの向上

通院,育児,介護など私生活と両立しやすくなり,労働者の満足度や定着率が向上します。

生産性向上

自律的な働き方が可能となり,集中力が高まるほか,通勤ラッシュ回避による疲労軽減効果も期待されます。

企業のイメージアップ

柔軟な働き方を推進する企業として社会的評価や採用競争力が高まります。

デメリット

労務管理が複雑

清算期間単位での労働時間管理や残業代の算出が難しく,運用ミスによる労基法違反リスクがあります。

チームワークへの影響

勤務時間がバラつくことで,会議や情報共有に支障が出る可能性があります。業務管理や連携体制の工夫が必要です。

業種・職種による制限

顧客対応や現場作業など,時間帯が固定されがちな業務では導入が難しい場合があります。導入前に業務特性との適合性を見極めることが重要です。

3.勤務間インターバル制度とは?

働き方改革関連法により,労働者の健康確保と過重労働防止がこれまで以上に重要視されるようになりました。その中で注目されているのが「勤務間インターバル制度」です。

この制度は,終業から次の始業までに一定の休息時間を確保することで,労働者がしっかりと休息・睡眠を取れるようにすることを目的としています。特に長時間労働や深夜勤務が発生しやすい業種では,心身の健康管理やワークライフバランスの向上の観点から,導入が推奨されています。

3-1.勤務間インターバル制度の概要

勤務間インターバル制度とは,前日の終業時刻から,翌日の始業時刻までの間に,一定時間以上の休息(インターバル時間)を設ける制度です。

たとえば「11時間のインターバルを確保する」場合,前日の勤務終了が22時であれば,翌日の始業は原則として9時以降でなければなりません。

この制度の目的は,働いた後の十分な休息時間を保障することです。長時間労働による過労や健康被害を未然に防ぎ,労働者の生活時間や睡眠時間の確保を促進します。

なお,勤務間インターバル制度は「努力義務」として規定されていますが,導入の有無により企業の労務管理意識や働き方への姿勢が問われる時代になっています。

3-2.勤務間インターバル制度のメリットとデメリット

メリット

労働者の健康保護

十分な休息時間を保証することで,睡眠不足や過労による健康被害のリスクを軽減できます。

ワークライフバランスの向上

休息時間をきちんと設けることで,私生活との両立がしやすくなり,労働者満足度の向上につながります。

企業イメージの向上

労働者の健康を重視し,制度的にケアしている企業として,社会的信頼を得やすくなります。

デメリット

シフト調整の難易度が上がる

24時間体制の職場や交代勤務の現場では,インターバル確保によって勤務シフトの作成が複雑になる場合があります。

人件費の増加

休息時間確保のために追加の人員配置が必要となる場合,結果として人件費が増加することもあります。

3-3.EUでは法制化もされている

日本では企業の努力義務となっていますが,EUでは勤務間インターバル制度が法制化されています。

1993年に制定された「EU労働時間指令」により,労働者には24時間につき最低連続11時間以上の休息時間を与えることが義務付けられており,多くのEU加盟国がこの規定を国内法として取り入れています。

たとえば,ドイツやフランスではこの指令に基づき,連続11時間以上の休息時間を企業に義務付けています。スペインやギリシャではさらに厳しい12時間の休息が定められており,労働者の健康と生活を守る制度として浸透しています。

また,EU離脱後のイギリスでもこの制度は維持されており,勤務間インターバル制度の確保は欧州全体で広く認識されているスタンダードな労働慣行となっています。

| 国名 | インターバル時間 | 補足 |

|---|---|---|

| ドイツ | 連続11時間以上 | EU指令を国内法に反映 |

| フランス | 連続11時間以上 | 深夜勤務への特別措置あり |

| スペイン・ギリシャ | 連続12時間以上 | 指令より厳しい独自基準あり |

| イギリス | 連続11時間以上 | EU離脱後も制度維持 |

| カナダ(オンタリオ州) | 連続11時間以上 | 州レベルで規定 |

このように,外国では当たり前でも,日本ではほとんど導入されていない制度もあります。外国人材を雇用する際は,こういった点にも配慮しておくと不要なトラブルを回避できるでしょう。

4.就業規則への記載方法

就業規則は,企業が労働者の労働条件や服務規律を定める上で,大切な部分です。変形労働時間制,フレックスタイム制,勤務間インターバル制度といった柔軟な働き方を導入する際には就業規則に記載する必要があります。ここではそれぞれの制度を就業規則に記載する際のポイントと変更手続きについて解説します。

4-1.【記載例】変形労働時間制の就業規則

変形労働時間制を導入する場合には,次の項目を明確に定める必要があります。

記載すべき主な項目

- 対象労働者の範囲:制度適用対象を部署・職種等で明記

- 対象期間の明示:1ヶ月単位/1年単位/1週間単位など

- 起算日:月初や任意日など,変形期間のスタート日

- 労働時間の設定:1日,1週,1ヶ月あたりの所定労働時間

- 時間外労働の扱い:法定労働時間を超えた場合の割増賃金ルール

- 労使協定に関する事項:有効期間などの情報を追記

就業規則への記載例

変形労働時間制の適用

第○○条 毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を導入し,1ヶ月を平均して1週40時間以内の範囲で所定労働時間を定める。

勤務時間・休憩時間

第○○条 勤務時間及び休憩時間は以下の通りとする。

- 1日~24日:9時~17時(休憩12時~13時)

- 25日~月末:8時~19時(同上)

休日

第○○条 休日は毎週土曜および日曜とする。

4-2.【記載例】フレックスタイム制の就業規則

フレックスタイム制を導入する際には,労使協定で定めた内容を就業規則にも正確に反映する必要があります。

記載すべき主な項目

- 適用対象の範囲

- 清算期間と総労働時間

- 標準労働時間

- 始業,終業の決定権限(労働者側にある旨)

- コアタイム・フレキシブルタイムの設定

- 有給休暇取得時の取り扱い(標準労働時間を基準)

就業規則への記載例

フレックスタイム制の適用

第○条 営業部および開発部の労働者には,以下の通りフレックスタイム制を適用する。

清算期間・労働時間

第○条 清算期間は1ヶ月とし,毎月1日を起算日とする。

② 清算期間における総労働時間は154時間とする。

労働時間の構成

第○条 始業および終業時刻は労働者の自主決定とする。ただし,コアタイムは10時~15時,フレキシブルタイムは6時~10時/15時~19時とする。

4-3.【記載例】勤務間インターバル制度の就業規則

勤務間インターバル制度は現在「努力義務」ではあるものの,法令遵守や労働環境改善の観点から,記載する企業が増えています。

記載すべき主な項目

- インターバル時間(何時間休息させるか)

- 休息時間にかかる始業時刻の取り扱い(繰下げなど)

- 例外規定(災害時対応等)

就業規則への記載例

勤務間インターバル制度

第○条 労働者には,勤務終了後から次の勤務開始までに,少なくとも11時間の休息時間を与えるものとする。

② 前項のインターバル時間が翌日の始業時刻にかかる場合は,始業時刻を繰り下げ,終業時刻も同様に調整する。

③ 災害その他やむを得ない事由がある場合,インターバル時間中であっても勤務を命ずることがある。

4-4.就業規則変更の手続き

就業規則を変更する際は,労働基準法第90条に基づき,以下の手続きが必要です。

変更の流れ

- 変更案の作成

変更後の条文を明文化します。 - 労働者代表の意見聴取

労働組合または過半数代表者から意見を聴取し,意見書を取得します。 - 決定・届出

就業規則の変更を決定後,以下の書類を労働基準監督署に2部ずつ提出します。

– 就業規則変更届

– 変更後の就業規則

– 労働者代表の意見書 - 周知

就業規則は労働者に周知されて初めて効力が生じます。周知方法は以下のいずれか:

– 事業所内に掲示

– 書面交付

– 電子データでの共有(常時閲覧可能な状態)

※労働基準法 第九章 就業規則

作成及び届出の義務

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は,次に掲げる事項について就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても,同様とする。

作成の手続

第九十条 使用者は,就業規則の作成又は変更について,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

2 使用者は,前条の規定により届出について,前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

- 「常時10人以上」は正社員・契約社員・パート・アルバイトを含めたすべての労働者が対象です。

- 「届出先」は事業所を管轄する労働基準監督署です。

- 意見聴取後は,「意見書」として書面を添付し,提出が必要です(同意ではなく“意見”でOKとされています)

就業規則を変更する際の注意点として,内容は労働基準法その他の関連法規に準拠していることや,制度導入時には労使協定の内容と齟齬がないよう整合性を保つことが求められます。また,法改正時には速やかな見直しが求められるため,不安な場合は社労士等の専門家に相談しましょう。

5.労務管理上の注意点

労務管理とは,労働時間や給与,休日,休暇などの労働条件を企業が適切に管理・運用することを指します。特に変形労働時間制やフレックスタイム制,勤務間インターバル制度といった柔軟な制度を導入している場合,制度に応じた労働時間の記録・管理・割増賃金の計算を正確に行うことが求められます。制度ごとの管理方法をしっかり把握しておきましょう。

5-1.労働時間の管理

労務管理にあたっては,労働時間制度ごとに把握すべき時間や記録方法が異なります。

変形労働時間制の場合

- 設定した変形期間(1ヶ月・1年など)の総労働時間を超えていないか確認が必要です。

- 各日の実労働時間を所定労働時間と照らして記録します。

- 所定外労働が発生していれば,割増賃金の対象か確認します。

フレックスタイム制の場合

- 労働者の始業・終業時刻を毎日記録する必要があります。

- 清算期間終了時に,実労働時間が総労働時間を超えていないか確認し,超えていれば時間外労働として処理します。

勤務間インターバル制度の場合

勤務終了から次回始業までの休息時間(インターバル)が確保されているかを日々チェックする必要があります。

近年は勤務形態が多様化しており,紙のタイムカードでの管理では限界があるため,勤怠管理システム(クラウド型など)の導入が望まれます。記録の信頼性・蓄積性・分析性が高まり,トラブルを未然に防ぎやすくなります。

5-2.割増賃金の支払い

時間外労働・休日労働・深夜労働に対しては,労働基準法に基づく以下の割増率での賃金支払いが必要です。

| 労働の種類 | 割増率 |

| 時間外(通常) | 25%以上 |

| 休日労働 | 35%以上 |

| 深夜労働(22~5時) | 25%以上 |

| 時間外(60時超) | 50%以上 |

残業代の不払いがあると,労基署からの是正勧告や訴訟リスクが生じるため,勤怠と連動した自動計算システムの活用も検討することをおすすめします

6.よくあるご質問

変形労働時間制,フレックスタイム制,勤務間インターバル制度に関するよくある質問とその回答をまとめました。

変形労働時間制に関するFAQ

Q:業務量に応じて勤務時間をその都度変更できますか?

A: 原則として,事業主が一方的にその都度勤務時間を変更することはできません。

変形労働時間制は,あらかじめ一定期間における勤務日や勤務時間を定めたうえで運用する制度であり,柔軟性があるとはいえ,業務都合による随時変更は制度の趣旨に反します。

勤務時間の変更を伴う場合は,就業規則や労使協定を変更し,労働者代表の意見を聴取のうえ,労働基準監督署に変更届を提出する必要があります。

Q:法定労働時間の特例に該当する条件は?

A: 以下の要件をすべて満たす場合,法定労働時間は週44時間まで認められる特例があります。

- 常時使用する労働者数が10人未満であること

- 業種が以下のいずれかであること

‐商業(例:小売・卸売業)

‐映画・演劇業

‐保健衛生業(例:診療所,クリニック)

‐接客娯楽業(例:旅館,飲食店)

この特例は,1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制にも適用されます。適用の可否に不安がある場合は都道府県労働局や社労士等に確認しましょう。

フレックスタイム制に関するFAQ

Q:同一事業場内で,部署ごとに異なるフレックスタイム制を設けることはできますか?

A: はい,可能です。

フレックスタイム制は,労使協定で対象労働者を明確に定める必要がありますが,部署単位や職種単位で異なる清算期間や運用内容を設定することが可能です。

たとえば,開発部は3ヶ月清算,営業部は1ヶ月清算というように,業務特性に応じた運用が可能です。ただし,それぞれに別個の労使協定が必要となります。

Q:フレックスタイム制の下で有給休暇を取得した場合の取り扱いは?

A: 年次有給休暇を取得した日は,「標準となる1日の労働時間」を労働したものとして扱います。

たとえば標準時間が「7時間」と定められている場合,有休1日あたり7時間労働したものとして,清算期間の総労働時間に加算して管理します。

これにより,給与計算上も不利益が生じないよう取り扱う必要があります。

勤務間インターバル制度に関するFAQ

Q:勤務間インターバル制度に違反した場合,罰則はありますか?

A: 現時点では,罰則はありません。

勤務間インターバル制度は,2019年4月の法改正により,労働時間等設定改善法に基づく「努力義務」として位置づけられました。

つまり,企業は導入に努める必要がありますが,導入していない場合でも行政処分や罰則が科されることはありません。ただし,労務管理に対する企業の姿勢として,労働基準監督署や求職者から注目される可能性があります。

Q:勤務間インターバル制度の導入で受けられる助成金はありますか?

A: はい,厚生労働省が所管する「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル制度導入コース)」があります。

この助成金は,勤務間インターバル制度を新たに導入・拡充した事業主に対して支給されるもので,支給額は最大120万円(※対象経費の一部)です。

助成対象となるのは,導入に伴う就業規則の改定費用や勤怠システムの導入費,社内研修費などで,条件を満たす必要があります。詳細は都道府県労働局または社労士に相談しましょう。

7.まとめ

本コラムでは,変形労働時間制,フレックスタイム制,勤務間インターバル制度について解説しましたがいかがでしたでしょうか。

これらの制度は,企業にとっては業務効率化や人件費の最適化を促進し,労働者にとってはワークライフバランスや多様な働き方を実現することができます。

そして,導入には正しい知識と慎重な設計,そして運用ルールの明確化が必要になりますす。就業規則の整備や労務管理は複雑化しやすいため,必要に応じて社会保険労務士などの専門家の力を借りることも選択肢に入れましょう。

社会保険労務士法人第一綜合事務所でもご相談を受けておりますので,お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

社会保険労務士法人第一綜合事務所

社会保険労務士 菅澤 賛

- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)

- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)

東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。