人手不足が深刻化する日本において,外国人雇用を検討する企業が増えています。しかし,外国人雇用には在留資格(ビザ)の管理や労務管理,助成金申請など,専門的な手続きが数多く存在し,法改正への対応も欠かせません。本コラムでは,外国人雇用に強い社会保険労務士が,適切な外国人雇用を実現するために,手続き,労務管理,助成金,社労士の選び方まで解説します。

まずはお気軽に無料相談・

お問い合わせください!

目次

1.なぜ今,外国人雇用なのか? 背景と現状

人手不足が社会問題化する中,多くの企業が外国人雇用を選択肢の一つとしています。しかし,なぜ今,これほどまでに外国人雇用が注目されているのでしょうか。その背景をご説明します。

1-1.要因①:人手不足の深刻化

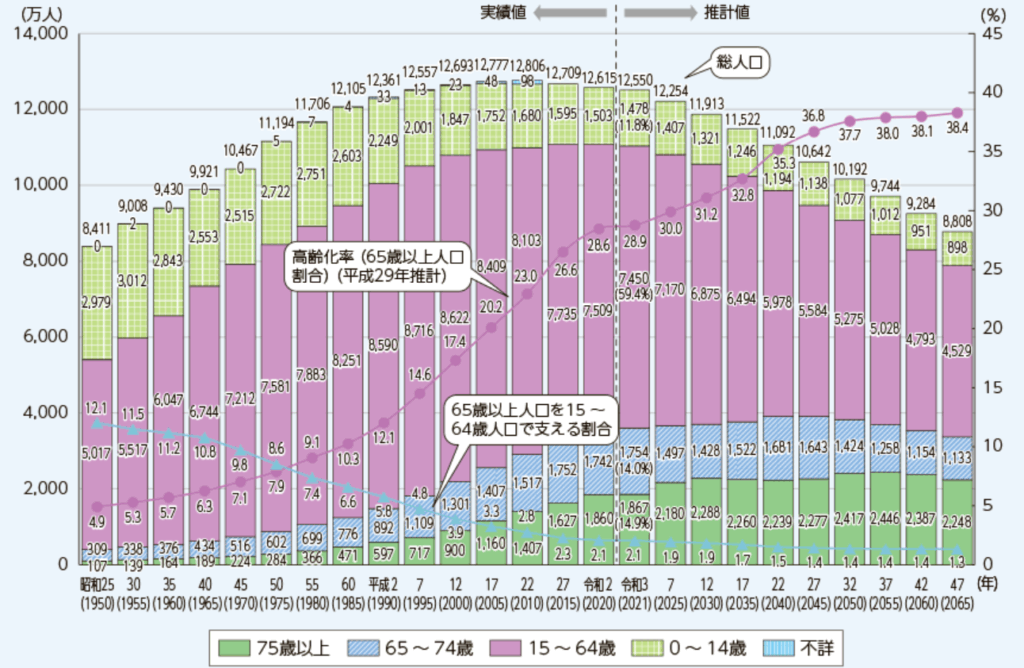

日本の労働市場では,少子高齢化の進行により生産年齢人口(15~64歳)が減少し,労働力不足が深刻化しています。2024年の労働力人口は6,957万人と前年より32万人増加しましたが,これは高齢者や女性の就業率向上によるものであり,根本的な人手不足の解消には至っていません。特に中小企業では,求人を出しても応募が少ない,採用しても早期離職が多いといった課題が顕在化しています。このような状況下で,外国人材の活用が必要と判断する企業が増えています。

出典:中小企業庁「2024年版中小企業白書 第2節 雇用」

引用:総務省「第1部 特集 情報通信白書刊行から50年~ICTとデジタル経済の変遷~」

1-2.要因②:外国人労働者の受け入れ拡大

政府は,労働力不足への対応策として外国人労働者の受け入れを拡大しています。2024年10月末時点での外国人労働者数は230万人を超え,前年から約25万人(12.4%)増加し,過去最多を更新しました。在留資格別では,「専門的・技術的分野」が最も多く,次いで「身分に基づく在留資格」「技能実習」「資格外活動(アルバイト等)」が続いています。また,外国人を雇用する事業所数も約34万箇所と,前年比7.3%増加しています。これらのデータは,外国人労働者の受け入れが着実に進んでいることを示しています。

1-3.要因③:企業のグローバル化

日本企業の海外展開や国際競争力の強化等に伴い,外国人労働者の採用が進んでいます。経済産業省の調査によると,日本企業の多くが「給与等報酬水準の高さ」や「英語でのビジネスコミュニケーションの困難性」を課題として挙げつつも,外国の高度人材を増やす必要性を認識しています。外国人労働者を雇用することは,母国語や文化理解,国際的な視野,独自のスキルを企業にもたらし,グローバル市場での競争力向上に寄与しています。

出典:経済産業省「令和4年度我が国のグローバル化促進のための日本企業及び外国企業に関する調査報告書」

2.外国人雇用で知っておくべきこと

外国人を雇用するには,日本特有の法制度や労務管理上の注意点,文化・言語の違いといった,さまざまな課題があります。適切な対応を怠ってしまうと,法令違反やトラブルに発展するリスクもあるため,事前の理解と準備が必要です。この章では,外国人雇用を成功に導くために押さえておきたいポイントを社労士の視点から解説していきます。

2-1.在留資格の種類と注意点

日本で外国人を雇用するためには,まず適切な在留資格を取得していることが大前提です。在留資格とは一般的に「ビザ」と呼ばれているもののことで,外国人が日本に滞在し,特定の活動(就労・学業・家族滞在など)を行うことを認める資格のことです。以下のように在留資格(ビザ)の種類によって,従事できる業務内容や就労の可否,滞在期間が異なります。

就労ビザ(活動系ビザ)

主な該当ビザ

- 技術・人文知識・国際業務

- 技能

- 特定技能

- 企業内転勤 など

就労制限

指定された業務内容のみ就労可能

特徴

- 特定の職種に就くことを目的としたビザ

- 職務内容・学歴・実務経験などにより条件がある

採用時のポイント

業務内容とビザ内容が一致している必要がある。不一致の場合には不法就労となるリスクがある

身分系ビザ

主な該当ビザ

- 永住者

- 日本人の配偶者

- 永住者の配偶者

- 定住者 など

就労制限

制限なしで就労可能

特徴

- 身分(配偶者・家族 等)に基づく在留資格で日本に滞在しており,アルバイト・正社員問わず自由に働くことができる

採用時のポイント

業種や職務内容に関わらず雇用可能。取得・更新の難易度が比較的低く,安定的な雇用が可能

その他

主な該当ビザ

- 家族滞在

- 留学 など

就労制限

原則:就労不可

※資格外活動許可があれば制限付きで就労可能

特徴

- 本来は学業・扶養を受けることなどが目的

- 資格外活動の許可により,一定時間の就労が可能

採用時のポイント

アルバイト等の採用時は「資格外活動許可証」の有無を必ず確認。確認できない場合は企業は不法就労助長罪に問われるリスクがある

在留資格に関する注意点

資格の種類と業務内容の一致

雇用する外国人の在留資格が,実際に従事させる業務内容と一致しているかを必ず確認しましょう。もし一致していない場合,不法就労助長罪に問われるリスクがあり,企業側も罰則対象となります。

在留期間の管理

在留資格には期限が設定されています。期限までに更新手続きを行わない場合,不法残留として処罰される可能性があります。更新申請は在留期間満了の約3か月前から可能ですので,早めに更新申請を行いましょう。

資格外活動許可の取得

留学や家族滞在など,本来は就労を認められていない在留資格を持つ外国人が,アルバイト等の就労を希望する場合,事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。入管の許可なく就労してしまうと,本人・雇用主ともに処罰の対象となります。

2-2.雇用契約書の作成ポイント

日本人と同様に,外国人労働者を雇用する際も雇用契約書を作成しますが,外国人労働者特有の注意しなければならないポイントもあります。誤解やトラブルを未然に防ぐため,以下のポイントに留意して作成しましょう。

ポイント①:労働条件の明確化

業務内容と就業場所

在留資格の範囲内で従事可能な業務内容を具体的に記載し,就業場所も明示します。

労働時間と休日

始業・終業時刻,休憩時間,休日・休暇などを記載します。

賃金と支払方法

基本給,手当,残業代,支払日,支払方法を明確にし,賃金が日本人と同等以上であることを確認します。

契約期間と更新

契約期間を定める場合は,更新の有無や条件についても記載します。

解雇条件

解雇の事由,予告期間,手続き方法を明示します。

ポイント②:多言語対応と理解の確認

母国語での契約書作成

外国人労働者が契約内容を正確に理解できるよう,母国語や英語での契約書を作成し,日本語版と併せて双方に署名をもらいます。

理解の確認文

「私は労働条件等契約内容を十分に理解しています。」といった文言を契約書に含め,労働者の理解を確認します。

ポイント③:在留資格との整合性

在留資格の確認

雇用契約書の業務内容が,外国人労働者の在留資格で認められている活動範囲内であることを確認します。

停止条件(契約の中止)の明記

在留資格が取得できなかった場合に契約が無効となる旨を明記し,雇用主と労働者双方に在留資格不許可によるトラブルが生じないようにします。

ポイント④: 労働基準法の遵守

法定労働条件の遵守

外国人労働者についても,始業・終業時刻,休日,賃金など,労働基準法を遵守した労働条件を適切に設定・運用することが必要です。

最低賃金の確認

地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金を下回らない賃金設定を行い,法令違反を防ぎます。

参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

これらポイントを踏まえた雇用契約書を作成することで,外国人労働者との信頼関係を築くことができ,安定した雇用にもつながります。また,契約書の内容が在留資格の申請や更新にも影響を与えるため,正確かつ明確な記載が求められます。

ご不安な点のある場合は,わからないままにせず,外国人の雇用に詳しい社労士や,ビザの申請を専門とした行政書士等に質問をするとよいでしょう。

2-3.就業規則の整備ポイント

外国人労働者を雇用する際も,日本人の雇用と変わらず,就業規則の整備や周知が重要です。労働条件や職場のルールを明確にし,外国人労働者ならではの文化や言語の違いによる誤解を防ぐため,以下のポイントに留意して整備しましょう。

ポイント①:多言語対応と理解の促進

多言語での就業規則作成

外国人労働者が理解できる言語(母国語や英語等)で就業規則を作成し,日本語版と併せて提供します。

翻訳の正確性確保

法律用語や社内特有の表現を正確に翻訳するため,専門の翻訳会社や専門家に依頼することが望ましいです。

理解度の確認

定期的に研修や説明会を開催し,就業規則の内容を分かりやすく説明するとともに,労働者が内容を正しく理解しているかを確認します。

ポイント②:労働条件の明確化

労働時間

始業・終業時刻,休日・休暇などを明確に定めましょう。

1日8時間,1週40時間を超えて労働させてはいけないことは勿論,時間外労働をさせる場合は,36協定の締結と,労働基準監督署への届け出が必要です。外国人労働者に対しても,残業時間や残業代について,きちんと説明し,理解を得ることが大切です。

休憩時間

労働時間が6時間を超える場合は45分以上,8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。休憩時間中は,完全に労働から解放されている必要があります(休憩時間中も電話が鳴るかもしれないのでオフィスにいるよう命じる等はNGです)。休憩時間の概念は国によって異なる価値観があることが多いため,外国人労働者に分かりやすく説明しましょう。

休日

毎週少なくとも1日の休日,または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。法定休日以外に,会社独自の休日を設定することも可能です。休日の取得についても,外国人労働者にきちんと説明し,理解を得ることが大切です。

賃金・手当

基本給,役職手当,歩合給,通勤手当などの各種手当のほか,時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金の取扱いを明確に記載します。

ポイント③:服務規律と懲戒規定

服務規律の明示

遅刻,欠勤,服装,勤務態度など,職場でのルールを明確に定めます。

懲戒規定の整備

懲戒の対象となる行為,懲戒の種類,手続きなどを具体的に記載します。

ポイント④:就業規則の周知・運用の工夫

周知方法の工夫

就業規則を労働者が自由に閲覧できる場所に備え付ける,書面で交付する,社内共通のサイト等で共有するなど,周知方法を工夫します。

定期的な見直し

法改正や社内制度の変更に応じて,就業規則を定期的に見直し,必要に応じて多言語版も更新します。

理解度の確認

就業規則の内容について,労働者が理解しているかを定期的に確認し,必要に応じて説明会や研修を実施します。

3.外国人雇用の労務管理で注意すべきこと

労務管理を適切に行うことで,企業のコンプライアンス遵守と外国人労働者にとって安心・安全に働ける就労環境の確保につながります。特に重要な,社会保険・労働保険の適用と,ハラスメント対策について説明します。

3-1.社会保険と労働保険

外国人労働者も,日本人労働者と同様に,社会保険および労働保険への加入が義務付けられています。企業の担当者様は外国人労働者の情報を確認したら速やかに手続きを行いましょう。

健康保険

| 概要 | 医療費の一部負担,出産手当金,傷病手当金などの給付を受けられる制度 |

| 対象者 | ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・所定内賃金が月額8.8万円以上であること ・学生でな%いこと ※特定適用事業所の場合 |

| 手続き先 | 日本年金機構 |

| 注意点 | ・保険料は労使折半で負担 ・雇用開始日から5日以内に手続きを行う |

厚生年金保険

| 概要 | 老齢年金,障害年金,遺族年金などの給付を受けられる制度 |

| 対象者 | 健康保険と同じ |

| 手続き先 | 日本年金機構 |

| 注意点 | ・保険料は労使折半で負担 ・脱退一時金制度あり(帰国する場合) ・保険関係が成立した日の翌日から10日以内に手続きを行う |

労災保険

| 概要 | 業務上または通勤途上の災害に対して給付が行われる制度 |

| 対象者 | すべての外国人労働者 |

| 手続き先 | 労働基準監督署 |

| 注意点 | ・保険料は全額事業主負担 ・保険関係が成立した費の翌日から10日以内に手続きを行う |

雇用保険

| 概要 | 失業手当,育児休業給付金などの給付を受けられる制度 |

| 対象者 | ・31日以上の雇用見込みがあり,週の所定労働時間が20時間以上の外国人労働者 ・学生ではないこと |

| 手続き先 | ハローワーク |

| 注意点 | ・保険料は事業主が多く負担 ・在留資格が就労可能なものであることを確認 ・雇用開始日の属する月の翌月10日までに手続きを行う |

住民税

| 概要 | 地方自治体が課税する税金で,前年の所得に基づいて課税される |

| 対象者 | 日本国内に居住し,所得がある外国人労働者 |

| 手続き先 | 市区町村役場 |

| 注意点 | ・原則,給与からの特別徴収(天引き) ・転職時は「給与所得者異動届出書」の提出が必要 |

この手続きを怠ってしまうと,在留資格(ビザ)の更新や永住申請の際に不利に働いてしまい,最悪の場合,外国人労働者が働き続けることができなくなってしまいます。しっかりと確認していきましょう。

参考:厚生労働省「社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について」

3-2.ハラスメント対策

外国人労働者が安心して働ける環境を整備するためには,ハラスメント対策にも注力しましょう。ハラスメントは,外国人労働者の就労意欲を低下させ,精神的な苦痛を与えるだけでなく,企業のイメージを損なう可能性もあります。

【ハラスメント対策】

社内規程の整備

ハラスメントに関する定義,禁止事項,相談窓口,懲戒処分などを明記した規程を整備し,全従業員に周知徹底します。

研修の実施

定期的にハラスメント防止研修を実施し,従業員の意識向上を図ります。

多言語対応

外国人労働者向けに,母国語での資料提供や多言語対応の相談窓口を設置し,相談しやすい環境を整備します。

その他,講じるべき注意点としては,異文化理解を深めるための研修や交流イベントを実施し,相互理解を促進したり,多言語対応のコミュニケーションツールを活用し,情報伝達の円滑化を図ることなども重要です。また,外国人労働者の意見や要望を積極的に取り入れ,働きやすい職場環境の構築にも積極的に努めましょう。

4.外国人雇用に関する助成金

外国人雇用を検討する企業が増えている一方で,外国人雇用には様々な費用がかかることも事実です。そこで,活用を検討したいのが,外国人雇用に関する助成金です。これらの助成金をうまく活用できるよう,解説していきます。

4-1.どのような助成金があるのか

外国人雇用に関するものとして,以下のような助成金があります。

| 助成金名 | 概要 | 対象となる外国人労働者 | 主な要件・注意点 |

|---|---|---|---|

| 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 外国人労働者の就労環境を整備するための費用を支援する助成金です | 外国人労働者全般 | 就業規則等の多言語化,相談体制の整備等が要件。詳細は厚生労働省のページを参照 |

| キャリアアップ助成金 | 有期契約労働者等のキャリアアップを促進するための助成金です | 有期契約の外国人労働者(技能実習生等は除く) | キャリアアップ計画の作成・提出が必要。詳細は厚生労働省のページを参照 |

| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により,継続して雇用する事業主に対して助成されます | 就職困難者に該当する外国人労働者 | ハローワーク等の紹介による雇用が必要。詳細は厚生労働省のページを参照 |

4-2.申請方法と注意点

助成金の申請には,いくつかの注意点があります。以下にて説明します。

- 申請先

原則として,事業所の所在地を管轄するハローワークまたは労働局に申請します。 - 申請書類

各助成金には,所定の申請書類があります。厚生労働省のホームページから申請書データをダウンロードすることが可能です。 - 申請期限

助成金ごとに申請期限が定められています。期限を過ぎると申請が受理されないため,事前に期限の確認や,社内の進捗確認が必要です。 - 専門家への相談

助成金の申請は手間と時間がかかる場合や,手続きが複雑な場合があります。社労士などの専門家に相談することで,スムーズに助成金の選定し,申請手続きのサポートを受けることができます。

5.まとめ

今回は,外国人雇用を成功させるためにできることを説明しました。外国人雇用にあたって,企業と外国人労働者双方にとって安心できる環境を整えることが重要視です。

在留資格の確認や適切な労務管理,助成金の活用など,専門的な知識が求められる場面では,社労士や行政書士などの専門家のサポートが大きな力となります。また,外国人労働者が安心して働ける職場環境を整備することで,長期的な雇用にもつながります。

外国人雇用を検討している,または既に雇用している企業の皆様にとって,本コラムが少しでもお役に立てれば幸いです。外国人雇用に関する最新情報や手続きについては,引き続き専門家のアドバイスを活用し,より良い労務管理を実現していきましょう。

この記事の監修者

社会保険労務士法人第一綜合事務所

社会保険労務士 菅澤 賛

- 全国社会保険労務士会連合会(登録番号13250145)

- 東京都社会保険労務士会(登録番号1332119)

東京オフィス所属。これまで800社以上の中小企業に対し、業種・規模を問わず労務相談や助成金相談の実績がある。就業規則、賃金設計、固定残業制度の導入支援など幅広く支援し、企業の実務に即したアドバイスを信念とする。